あなたも始められませんか

私の成人の日、スイセンの花が咲いています

12月クリスマスメッセージ 「私たちの希望―愛がいる、愛の人がいる」

2015年という年、私たちの日本社会で、シリア、パリ他世界各地で私たちを不安にさせ

悲観的にさせることが続きました。だからこそ「希望」を分かち合うクリスマスにしましょう。

人間のしわざによって悲観的になったとしても、人間によって希望を与えられましょう。

時満ちて人は誕生します、周りの大人たちはその日を待ちかねて備えます。しかし、

人が永眠する時は、周りの者にとっては思いがけない時であるのがしばしばです、備えが

できていないことが多いのではないでしょうか。だから私の場合は、その日が分かって

いれば、もう一度会っておきたかった、ありがとうお世話になりましたと伝えたかった、という

故人が幾人もいます。そのような人の中に、私がもっともっとできることがあったのではないか、と

残念に感じた方がありました。けれどその方の最後の日々を知ると、その方にはちゃんと

ふさわしい人たちがいて温かい交流のなかで病と闘っていたことが分かりました、愛の交流のなかで

過ごされいました。このことは私の安堵と希望になりました。どこにおいても必ず愛の心で人に接し

ようとする人間がいる、確かな私の希望です。

イエスの誕生のとき、ルカ福音書では宿屋には泊まる部屋がなく家畜小屋の飼葉桶が寝床に

なったとのこと、でも大丈夫イエスは温かいマリアの胸とヨセフの腕の中に抱かれて、羊飼いたちの

誕生祝いを受けました。

捕縛され十字架刑によって処刑される直前の食卓には、高価なナルドの香油を携えた女性が

現れて惜しげもなくイエスの頭にこ香油を注ぎ葬りの備えをしてくれました。

十字架のそば近くにはガリラヤからずっと一緒に旅を続けた女性の幾人かが嘆き悲しみの涙を

流してイエスを見守りました。

人間の拒みと憎悪はあっても、必ず愛の人がいる、必ず愛がいる。そう知らされて周りを見てみると、

なんと多くの愛の取組が始まっていることでしょうか、営々とした取り組みが継続されていることでしょうか。

私にはみなさんに紹介したい人たちが、その実践がたくさんあります。私たちには希望があります、

愛が働いているのです、愛の人がいて自分と他の人間の尊厳を守るために働いているのです。

不安と悲観的になる現実をしっかり見つめることをしましょう、しかしそれ以上に私たちは希望に燃えたい。

佳きクリスマスと新しい年をお迎えになられますように。

2015年12月23日 石谷忠之牧師記

11月のメッセージ 「山椒魚は忘れない」

井伏鱒二の「山椒魚」。山椒魚は自分の体が大きくなりすみかの岩屋から外に

出ることができなくなりました。それはふかい嘆き哀しみとなりました。ある日、蛙が

その岩屋に迷い込んできました、山椒魚は岩屋を自分の頭で塞いで蛙を閉じ込めます。

それは山椒魚の罪ふかい行為でした。2年の歳月が過ぎて、蛙は空腹のなかで絶命寸前。

(蛙)相手は答えた。

「もうだめのようだ。」

よほどしばらくしてから山椒魚はたずねた。

「お前は今どのようなことを考えているようなのだろうか?」

相手はきわめて遠慮がちに答えた。

「今でもべつにお前のことをおこってはいないんだ。」

このことばで短編は終っています。

蛙は山椒魚の嘆きと哀しみを感じ取りました、そして2年山椒魚とともに在りました、

自分を閉じ込めた山椒魚に対する怒りを抱くことなく・・・。

2年の間、山椒魚は孤独から解放されていました、そこに蛙がいたからです。

蛙の境遇を支配できていると考えることで、自分の不運への怒りから逃れる

ことができたのです。

蛙の息づかいが岩屋から消えたあと、山椒魚はどうなったのでしょうか。

「今でもべつにお前のことをおこってはいないんだ。」のことばを、聞き分ける山椒魚で

あってほしい。これは蛙からの最後の贈り物。愛されていること、ゆるされていること、大切に思われている

ことを忘れずに最後の一日まで生きてほしい、という。みなさんはどのように聞き分けるでしょうか。

私たちは、自分の愛されていること、大切にされていることを知らずに、成長を続ける赤ん坊の

ようです。それでしかないのですが、すくなくとも成人した今は、

自分は自分を支えている「愛」を十分に知る者ではないのだ、ということを知っている者でありたいと思います。

2015年12月6日 石谷牧師記

キャベツ作りに挑戦

若者をテロとよばれる行為に追い詰めない

「なぜなら、天の王国は次のような家の主人と同じである。彼は自分の葡萄園に

労働者を雇おうとして、夜が明けると同時に外へ出て行った。」

岩波訳 マタイによる福音書20章1節

パリ同時多発殺傷行為を行ったフランスの若者たち、なぜあのような野蛮な行為に

及んだのか。

移民の子孫ゆえの差別、就職したいが採用してもらえない、失業中が続くなど、

それが貧困につながり、将来に対する望みを失い、やがて絶望と怒り。怒りの矛先は富裕層、

社会体制に向けられる。そこに乗じてIS(イスラム国)が兵士へと勧誘してくる、兵士になることは

就職先を得ることであり、怒りを爆発させる場を得ることになる。このような指摘があります。

私はイスラエル占領下のパレスチナでイスラエルに対して暴力行為に走る若者の心理を

聞くにつけ、就職できず経済的貧困がいつまでも続くことを何とかしたいのに、自分では

どうするこもできないとなれば、これはもう誰かが自分を「抑圧」していると考えるのは当然と思い

ます。

この状況下で、「平和を作り出す」ことの具体化のひとつ。それは「職場」を作り出すこと、

職場を作っている者、作り出そうとする者を「応援」することです。

マタイ福音書20章のぶどう園の労働者のたとえをこれまでそのように読んだことはありません

でしたが、ぶどう園の主人は日雇いで生活する者たちが働くことのできる「職場」を持ち、早朝から労働者を

雇うために自ら出かけいき、そして彼らが一日生活するために必要な現金を、労働時間の長さを問わず、

みなに一様に支払っています。

飢えやひもじさの心配から今日一日解放される安心を労働者に提供している主人の姿。天の国はそのような

主人のようであると言い切られています。誰もが安心して生きることができるようになる、のが天の国。

あなたたちもこれに倣い、自らだれもが安心して働き、生活していく上で必要な給与を得る「職場」を創造しなさいとの

招きを受けているように思いました。閉塞状態の中にいる若者たちの中で「平和を作り出す」ことの具体的な実践に

なることでしょう。あるいはすでに始まっている「職場」に貢献していくことも平和を作り出す働きでしょう。

パリの事件を受けて、マタイ福音書20章1節以下のイエスのたとえから考えています。

2015年11月25日 石谷牧師記

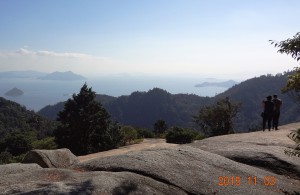

宮島で思った出会いのゆたかさ

私は2002年から毎年11月3日祝日には宮島の弥山(標高535m)に登ります。

自分の体力の定点観測日、そして一緒に登る方との貴重な交流日になっています。

登りおりる間に幾人かの人とすれ違います、ほとんどすべてのひとが、会釈し「こんにちは」と

あいさつを交わします、気持ちの良い清清しい一瞬です。

今年は外国からの方と数名すれ違いました、いずれもおひとりで登山を楽しんでいました。

自然な笑顔を交わし「こんにちは」・・・私からは「どうぞ良き日本の旅を」との思いでした。

歩きながら、これまでに一緒に登った方たちを思い出していました。私が勤務した女性大学の

学生たち、卒業生、同僚たち、知人たち・・・。同行が1回だけの方、複数回の方、現在も続いている方と

ありますが、1回限りとなった方とも心に強く残る登山ができたなと感謝を持ってその方を思い出すのでした。

その方との出会いは1回限り交差し、そのあとは再びお会いすることはないのだろうと思います、それはそれで、

いい出会いでした。感謝をもって、なつかしく愛おしく心に残っています。

私たちが日常に出会う人たち。

1回限りの交差をし時間を共有できた人、

継続してしばらくの時間交流か続いた人、

そして現在も同じ方向に向かって歩み声を掛け合っている人。

ほとんどは交差することなく、私たち人間はすれ違うのです。

そのなかで、ある一時、あるしばらくの時間、今に至るまで今日も時間を、共に分かち合うことのできること、

それはたいへん貴重なこと、すばらしい恵み祝福に違いないのです。

もうふたたびは会うことがないかもしれない方たちのこと、

そしていま得ている人たちの交流を温かな思いでふりかえる山歩きの一日となりました。

(写真は弥山の駒ゲ林であいさつを交わした外国からの方たち)

2015年11月13日 石谷牧師記

10月のメッセージ 「自由になりたいな、自分からも」

子どものころ、走っちゃだめよ、転ぶよ、とよく言われたものですが、これは正解です。

つまずきの石があるから転ぶのではなくて、転んでしまうような私であるから、その石が

つまずきの石になるのですね。

このこととよく似たことですが、日常の人間の関わりのなかで、私たちはよく人間につまずきますし、

人間が引き起こすできことにつまずきます。つまずく原因は私たちの側にある場合もあると思うのですが、

私たちはなかなか自分を省みることができません。

たとえばこのようなことがあります。

私は自分は非暴力を貫くという信条を持っています。争いが起こった場合、人間と人間とのあいだでも、

国と国のあいだでも暴力、武力を使わずに争いを解決したいと思っています。

しかし現実には自分の住む日本国はすでに武力(自衛隊)を備えています。そして現在日本政府は

さらに武力によって国際間の紛争を解決する方向へとその備えを増強することに躍起になっています。

このたび私の友人たちが増強される部分、このたびの安保関連法に対して抗議活動を始めました。

私はその増強する部分・安保関連法に対して抗議することについて考えこんでしまいました。

自分は従来から国が武力を持つことに反対しており、増強の部分のみの抗議をしたら、すでに備えられた

武力を認めることになると考えたからです。

そして痛い思になりました。武力行使によって紛争を解決することはしないという考えの私ですが、

自衛隊を縮小させるためにこれまで私は何もしてこなかった、他の人が見たら私は自衛隊の存在を認めている

ということになるのだ、ということです。いや実際私は自衛隊を認めていたから何もしてこなかったのです。

私は痛い反省のあと、この自分の現実の姿を認めねばならないと思いました。その上で、専守防衛を大きく

変えていくことになる集団的自衛権行使を開く安保関連法に抗議にすることに加わりました。自分の信条と

自分の行動とがひとつとなっていないとの反省によって、友人たちの行動につまずいて動けないのではなく、

私は新しい取り組みをすることができました。

私たちはそれぞれの体験を重ねながら自分なりに信条のようなものを持ちます。その信条に立ち譲れない

ことにはいさぎよくつまずきたいと考えます。しかし、自分の信条よりも重要で優先すべきことと判断したら、

あえて自分を変えたいと思います。いま自分たちは、どんな時を迎えているか、何を優先すべきかを一番にして、

自分の信条は信条としても、いったんは棚に上げる、信条を変えることがあってよいと思います。

10月は自分のなかにあるものと自分がつまずくことの関係について考えさせられたひと月でした。

2015年11月4日 石谷牧師記

9月のメッセージ 「オスロの青年の笑顔」

こころに残るシーンがあります。盗みを犯して服役中の青年が、その青年について

取材を終えた者たちに、良い旅を続けられるようにと笑顔で手を振ってさよならを告げ、

家路を急ぐ人々の中を去っていくのです。青年は刑務所から有給休暇を取得して

両親の待つ実家へと帰省していったのです。ノルウエーの首都オスロでの光景でした。

ノルウエーでは犯罪を犯した人たちの社会復帰を国を挙げて支援しています。刑務所では、

犯罪の内容と犯罪を犯した者を見極めその者に応じて社会復帰がスムーズにできるように

手段を講じます。親元に帰省していった青年は、刑務所職員とともに刑務所と社会を結ぶ定期便

の部門で働き給料と有給休暇を得ていました。私は驚きました。そして思いました。

人間は自分に対する肯定、自分の可能性を信じられているという実感を持ったならば、変わることが

できる、成長することができる、自立していくことができる。そして人はその人らしい新たな行動を

始めていくのだと。

マルコによる福音書14章3節から9節。イエスにナルドの香油を注いだ女性がいました。

この女性とイエスとの出会い、出会ったことによって女性の何が解決したのかについての記述は

ありません。でも想像できます。そばにいた弟子たちによれば香油の値段は男の300日分相当の賃金に

見積もることができたのです。女性のなみなみならぬ切実な深い深いイエスへの理解があって、

いまこのとき、この場で自分のできる、イエスへの最良の行動がナルドの香油をイエスの頭(こうべ)に注ぐこと

だったのでしょう。女性はイエスのことばと振る舞いによって、自分の生きていることを肯定することができ、

自分の尊厳を知ったと私は考えています。

そして、女性は、いま、ここで、自分は何ができるだろうかと考えて行動する者に変わったのだと。

私たちに今年も秋が訪れました。初秋とも新秋(はつあき)と呼ばれているこのごろです。

誰かが愛してくれたならば、人間は必ず新しくなれる。このメッセージをはつあきの季節に分かち合い

たいと思います。

私の口ずさむさんびかです。

「きみがすきだって だれかぼくに いってくれたら ソラ げんきになる」

「きみがだいじって だれかぼくに いってくれたら チョット どきょうがつく」

「きみがすきだよ ともだちだよ イエスさまのこえが きこえてくる」

2015年9月30日 石谷牧師記

かまきりとほととぎす

- 20345総訪問者数:

- 11今日の訪問者数: